「beatmania IIDX」(通称:弐寺)を始めた、あるいは始めたいけど、何をすればいいか分からない…

モードも曲もたくさんあるけど、どれからやればいいの?

などなど、初心者は疑問だらけでしょう。

そこで、今回は初心者にオススメの弐寺の始め方を解説しましょう。

この記事の内容で進めれば、初段あたりまではスムーズに進めることができると思います。

そのまま、六段までのオススメなプレイ方針も説明していきます。

私は今こそ弐寺をやってないものの、過去に皆伝を取った実績があります。

その時の知識・経験を活かし、解説していきます。

時間はかかるかもだけど、焦っても良いことなし。

1個1個、確実に進んでいこう!

初段までのロードマップ

まず、初段までにどんなことをするか、どんなことを知っておくといいかをまとめましょう。

- 初プレイについて

- 2回目以降のプレイ、運指導入までの小目標

- e-amusement pass購入について

- 運指の導入

- ハイスピードオプションの導入

- 段位認定の正しい受け方

こんな感じです。

これに追加して、六段までの地力の伸ばし方と、ランダムオプションについても少し触れます。

なかなか項目が多いですが、一部別の記事に譲りながら、少しずつ見ていきましょう。

ちなみに、公式サイトを参照したいのですが、バージョンによってサイトURLも変わります。

リンクを直接貼ると更新忘れが怖いので、以下の検索から公式サイトを見るようにお願いします。

また、私が家庭用を持っておらず、アーケードのみで進めることを想定しています。

もし家庭用も併用する場合、モード選択の話などは無視してプレイ内容を参考にしてください。

初プレイについて

もう初プレイを終えているなら、次に進んでもらって大丈夫です。

まだこれから初プレイなら、以下4つを心がけましょう。

- 先に、メニューの操作方法を見ておこう

- 左右の位置は、とりあえず利き腕と反対側がオススメ

- モードはステップアップを選択しよう

- チュートリアルは絶対プレイ!

1個ずつ、順番に詳細を見ていきます。

先に、メニューの操作方法を見ておこう

はい、このゲーム、まずメニューの操作が難しいです…

基本的に、公式サイトも確認しながら、以下の4項目を抑えておけば大丈夫でしょう。

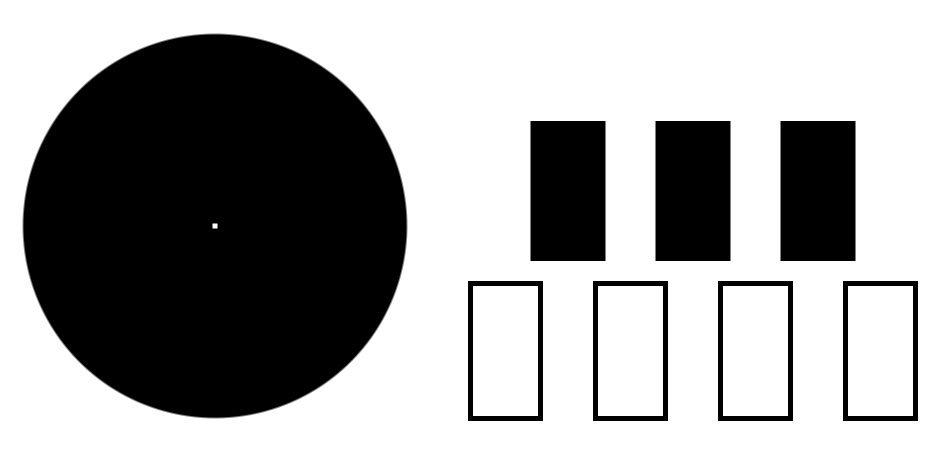

- ターンテーブルを回すとカーソルが移動

- 黒鍵はキャンセル

- 白鍵は決定

- 白鍵で決定できない項目は前にあるスタートボタンで決定

慣れてないと、結構混乱します。

メニューの選択時間も最初はかなり短く感じるので、落ち着いて操作しましょう。

これは、数回もやれば慣れてくると思います。

左右の位置は、とりあえず利き腕と反対側がオススメ

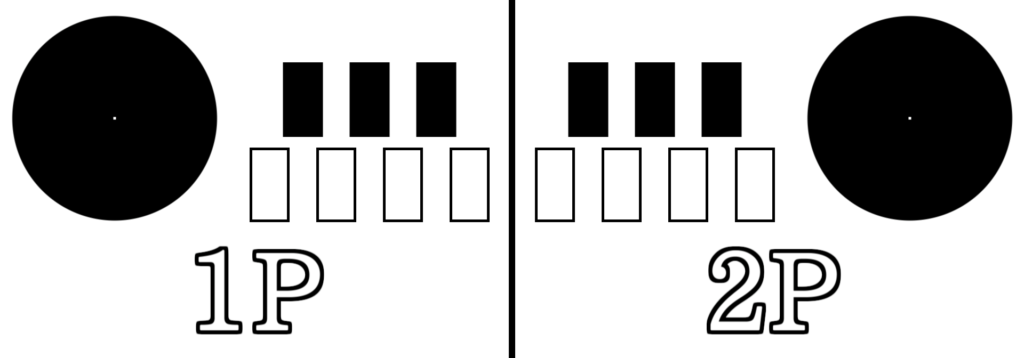

さて、メニュー操作を確認したら、筐体に立ちましょう。

左右にボタンやターンテーブルがありますが、とりあえず利き腕と反対側でプレイしてみましょう。

右利きなら左側(1P側)、左利きなら右側(2P側)です。

ただ、このあと2回目で反対側をやってもらうので、今は左右どっちからやるかの順番だけです。

深く気にせず、迷ったら利き腕と反対側、程度で問題ありません。

モードはステップアップを選択しよう

ゲームを開始し、エントリーすると、モード選択画面に移ります。

ここで、「ステップアップ」というモードを選択してください。

このモードに、三段~四段までずっとお世話になります。

なぜかというと、ステップアップモードは1プレイあたり、3曲が保証されているからです。

1曲目、2曲目はクリア失敗しても、必ず3曲遊べるのです。

それだけでなく、今の実力に近い譜面を自動で出してくれるモードでもあります。

これが非常に便利なので、是非活用していきましょう。

チュートリアルは絶対プレイ!

初回のプレイでは、チュートリアルをするか確認が入ります。

これは、絶対にプレイしてください。

無料で、弐寺の操作を一通り体験できる、とても貴重な機会です。

特に、ただの鍵盤やスクラッチだけではなく、他ゲームでいうロングノーツも複数種類あります。

それらもしっかり確認しておきましょう。

チュートリアル後の流れ

チュートリアルも終わったら、ステップアップの内容に入ります。

ここにずらっと曲が並んでいますが、最初は細かいことを気にせず、好きな曲を選びましょう。

このゲームは最初が極端に難しいので、クリアできるかは気にしなくていいです。

画面と手元が離れているので、身体でボタンの位置を覚えないと、まずまともに叩けません。

これは誰もが通っている道なので、恥ずかしがる必要は全くありません。

気楽に、肩の力を抜いてプレイしましょう。

1曲目が終わったら、リザルト表示があって、2曲目の選択に入ります。

ここで、もし1曲目に選んだ曲があったら、それは避けましょう。

是非、3曲とも別の曲で遊んでみてください。

3曲目が終われば、1プレイ目が終了となります、お疲れさまでした。

2回目以降のプレイ、運指導入までの小目標

さて、2回目以降のプレイについて、まずやってほしいことがあります。

プレイサイドの選択です。

左右どっちでプレイするか?

1プレイ目、とりあえず利き腕と反対側でプレイしてみようと書きました。

2プレイ目は、1プレイ目と逆でプレイしてみてください。

その感覚を比較して、どっちがやりやすかったかを選びましょう。

…よく分からなければ、1プレイ目と同じく、利き腕と反対側で大丈夫です。

ふつうは、利き腕と反対側がプレイしやすいと感じることが多いのですが、人によってはこの逆になることもあるようです。

なぜ利き腕と反対かというと、鍵盤をより多く利き手でさばけるからです。

例として、右利きで1P側、左側でプレイすることを考えてみましょう。

左側にターンテーブルがあるので、当然それは左手で操作することになります。

その時、右手はフルで鍵盤を担当します。

だから、より細かく動かせる利き手を鍵盤に割り当てることができる、というわけです。

どっちか決めたら、今後はそっち側でプレイするようにしましょう。

なお、私は1P側(左側)でプレイしていたため、基本的に説明は全部1P側の説明になります。

まずは手元を見ずに叩けるように

では、ここからしばらくはプレイを重ねて、ある状態を目指してもらいます。

何かというと、「画面だけ見て(手元を見ずに)、意図した鍵盤を自然に叩ける」状態です。

ここが、初段までで一番キツいところだと思います。

何しろ、本当にただやって慣れるしか方法がないからです。

そのためにも、ステップアップで色々な曲をプレイしてみてください。

e-amusement pass購入について

さて、ここでちょっとコラム的な話をしましょう。

自分のデータを保存できるe-amusement pass(以降、e-pass)が初回から必要なのか、気になる人もいると思います。

これがあると、各譜面のクリア状況や詳細なスコア、ミスカウント、さらにプレイヤーの情報などを保存できます。

この情報も、今後参照しながら練習をしていくことになります。

もちろん、弐寺を継続してやる上では、e-passは必須です。

しかし、私は初回数回だけは無しでもいいかな、と思っています。

理由は、最初から弐寺をそこまでやり込むか分からないからです。

何回かやって、「やっぱいいや…」となる可能性だってあるでしょう。

その見極めも含めて、弐寺を続けそうだなと思えば買う、くらいで十分だと思います。

ただ、持つなら早く持つに越したことはありません。

できるだけ早めに、e-passを買うか弐寺をやめるかを決めちゃいましょう。

ちなみに、買う際は店員さんに聞くか、専用の自動販売機があるはずなので、そこで購入しましょう。

こんな記事書いてるけど、全員が無理にやる必要はないからね!

やりたいと思ったらやろう!

もう一個、専用電子マネーのPASELIを使うかどうかも触れておきましょう。

弐寺には、PASELIで高めの金額を払うと、ちょっとしたオマケを得ることができるモードがあります。

…が、ステップアップには影響がない(確かそもそもの選択肢がない)ので、無理に使う必要はありません。

ただ、ゲームセンターによっては、PASELIなら1クレ100円未満の場合があるので、その時は使うべきです。

後で詳しく書きますが、スタンダードに移行する時は、PASELIを使ったちょっとオマケを貰えるモードでないと恩恵が受けられないので、気を付けましょう。

運指の導入

画面を見ずに、鍵盤やターンテーブルを操作できるようになったでしょうか?

そこまで来たら、いよいよ運指を組み始めましょう。

これは別記事で解説しているので、詳しくはそちらを参照してください。

あ、いつから固定するかみたいな話は飛ばして大丈夫です。

その中で、運指は弐寺を始めてから3週間くらいがオススメと書いていますが、これもあくまで目安です。

手元を見ないで操作できる状況になれば、3週間と言った理由である崩した状態での操作は経験できているはずです。

それなら、わざわざ3週間まで待つ必要はありません。

逆に、3週間でもまだ手元を見ずに操作できない場合は、もうちょっと頑張ってみてください。

これも、3週間でできなかったからと焦る必要はありません、自分のペースで進めていきましょう。

ハイスピードオプションの導入

運指の練習を進めながら、あるいはある程度楽に運指を使って操作できるようになったら、次です。

ハイスピードオプションを導入していきましょう。

譜面が流れる速度を調整し、見やすくするための機能です。

これもここで解説するにはあまりに量が多すぎるので、別記事で詳しく見ていきましょう。

ちなみに、非常に関係が深い「SUDDEN+」、「LIFT」というオプションもあります。

それもそれで重要、かつ量が多いため、これまた別の記事にします。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

段位認定の正しい受け方

どうでしょうか。

運指がある程度しっかり形になり、違和感なく叩けるようになってますか?

ハイスピードもなんとなくでいいです、見やすいスピードに設定できましたか?

このあたりが問題なくなれば、いよいよ弐寺が楽しくなってくる本番です。

その入り口として、段位認定を受けてみましょう。

これも、あれこれ書きたいことがあるので、詳細は別記事に譲ります。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

ちなみに、初回だけちょっと特殊なので、ここで補足しましょう。

一番下から(あるいは公式サイトなどで曲目とそのレベルを確認し、今プレイしてるレベルのちょっと下から)順に受けていきます。

合格したら1つ上の段位を受けましょう。

不合格になったら、そこでストップです。

ここからは、しっかり期間を開けてから受けなおしましょう。

絶対に、連続で受けてはいけません。

六段までの、実力の伸ばし方

さて、ここからはひたすら練習して、たまに段位を受けての繰り返しです。

実は、ここから六段くらいまでは、基本的にずっと同じ練習メニューで問題ありません。

以下、選曲とプレイそれぞれで、基本方針を見ていきましょう。

選曲の基本方針:未プレイを減らす

選曲の基本方針はただ1つ、「未プレイを減らす」です。

これも深掘りすると丸々一記事になるので、別記事に切り出して解説しましょう。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

今プレイしているレベル帯について、まだプレイしたことがない譜面をひたすらプレイしていきます。

しばらくはステップアップでやるので、課題曲でランプがついていないものを選びましょう。

もし一通り全て触っていたら、後述するランダムをかけてもいいかもしれません。

レベル帯は自動で調節してくれるので、あまり気にしなくて大丈夫です。

ちなみに、☆8が安定してクリアできるようになったら、スタンダードモードに切り替えてもいいでしょう。

そこから、電子マネーのPASELIを使うことが推奨になります。

PASELIで支払う場合、ちょっと払う金額を増やして、スタンダードに特典をつけることができます。

スタンダードモード選択後に、「プレミアムスタート」を選択するとこの特典を受け取れます。

実は、これが4曲目に進むための条件の1つです。

そのため、PASELIを使わない場合は恩恵が薄いので、ステップアップのままが良いと思います。

スタンダードで4曲目に進むもう1つの条件は、3曲目に☆8以上の譜面をクリアすること。

これが、☆8が安定したらスタンダードに切り替えるのをオススメした理由です。

…厳密には他にも4曲目に進めるようになる条件はあるのですが、ここで説明するとかなり長くなってしまいます。

これ以上の詳細は、別記事でしっかり見ていきましょう。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

プレイ方針:2つの意味で楽しむ

プレイ方針にも是非オススメしたいものがあります。

それは、「弐寺を2つの意味で楽しむ」ことです。

具体的には、以下の2つ。

- 弐寺のプレイを楽しむ

- 成長を楽しむ

この後者が、最強の考え方です。

これも、別の記事で深掘りしていきます。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

(参考)ランダムオプションはいつから使い始める?

さて、ちょっと補足的な内容です。

ここまで触れていなかったけど、重要なオプションがあります。

それが、ランダムオプション(通称:乱)です。

これも詳細は別記事に切り出しましょう、以下をご覧ください。

(現在記事作成中、公開したらここにリンクを貼ります)

ここでは、私がオススメする使い方を提示するに留めます。

シンプルで、2回目以降にプレイする譜面(ようは、何かしらのクリアランプがついている譜面)にかけます。

練習目的にもよりますが、基本的にはこの方針で問題ありません。

この理由も別記事で解説するつもりなので、そちらをご覧ください。

コラム的なお話あれこれ

以上で基本的な内容は終わりなのですが、一部補足的につけ足して記事にしたものもあります。

それも、特に初心者の方が読んでタメになりそうなものをここに貼っておきましょう。

八段以上から気にした方がいいような、ある程度上達してから気にすべき内容はここには入れていません。

・ASSISTED EASYの使い方

・オススメなイヤホンの選び方(音ゲー全般)

まとめ

長い記事になってしまいましたが、ここまで読んでくれてありがとうございます。

この記事の内容、そして途中に貼る予定の記事も読んでその通りにプレイすれば、初段まではすんなり行けるでしょう。

そのまま、六段までは「触った譜面数」だけ伸びます。

運指とハイスピード周りが使えるようになってからが弐寺の本番ですが、七段挑戦から、そして赤段位以上が弐寺の真骨頂です。

是非、その領域の楽しさを味わってほしい。

そのためにも、全力でサポートしていきます。

以下、本記事に貼ってある(もしくはこれから貼る予定の)別記事へのリンクです。

・運指の解説

・ハイスピードオプションの解説

記事作成予定リスト

- 「SUDDEN+」、「LIFT」の解説

- 段位認定の正しい受け方

- 「未プレイを減らす」ことの効果

- ☆8を境に変えるべき、練習時のモード選択

- 「2つの意味で楽しむ」ことの効果

- ランダムオプションの解説

コメント