弐寺である程度プレイしていると、必ずと言っていいほど「運指」が出てきます。

簡単に言うと「どの鍵盤(皿)をどの指で叩くか決める」ことです。

もうすでに固定していればいいですが、まだの場合は…

- いつから固定すればいいの?

- どんな運指があって、どの運指を練習すればいいの?

- そもそも、運指って使わなきゃいけないの?

と、色々疑問に思うことがあるでしょう。

そこで、本記事ではそれらの疑問に回答していきましょう。

私は過去皆伝を取った経験があり、当然ながら運指も固定してプレイしていました。

その経験も踏まえて、解説していきましょう。

運指固定タイミングは、プレイ開始後「3週間~1ヶ月」がオススメ

まずは、運指を固定するタイミングです。

当然ながら色々な考え方があり、それぞれしっかりと理由がります。

1つの考え方に対して、「これが絶対の正解だ!」と言えるものはありません。

しかし、私は「プレイを始めてから3週間~1ヶ月」で固定することをオススメします。

理由は3つあります。

- まずは鍵盤の位置を覚えるのが先決

- 「固定しない」感覚を体験しておく

- あまり固定しない期間が長すぎると、変なクセがつく

それぞれ、詳細を見ていきましょう。

まずは鍵盤の位置を覚えるのが先決

1つ目の理由は、運指よりも鍵盤の位置を覚える方が先だから、です。

弐寺を始めたばかりの頃は、手元を見ずに鍵盤を叩くのが難しいです。

その状態でいきなり運指を固定すると、意識することが多すぎて混乱してしまいます。

だから、まずは鍵盤の位置を身体で覚えることに集中しましょう。

目安の期間で「3週間~1ヶ月」と書きましたが、プレイ回数によってはこの期間でも足りない場合があります。

焦らず、鍵盤を見なくても自然に叩けるようになってから運指を検討しましょう。

「固定しない」感覚を体験しておく

2つ目の理由は、固定しない感覚を先にちょっとだけ体験して欲しいから、です。

運指は、鍵盤と指を対応させるため、対応スピードは上がりますが柔軟性が失われます。

その状態で、使っている運指では対応できない譜面が来ると、崩す必要があります。

最初の運指を固定していない状態は、言い換えると常に運指を崩した状態です。

だから、最初から固定するのではなく、まずは崩した感覚を体験しておくのがいいです。

あまり固定しない期間が長すぎると、変なクセがつく

3つ目の理由は、固定しない期間が長いと変なクセがつく可能性があるから、です。

上2つは、まず固定せずにやってほしい理由でした。

が、これは固定しない状態でやりすぎないようにしてほしい理由です。

固定していないとは、つまり型にハマってないこと。

スポーツでもなんでもそうですが、基本の型というものがあります。

運指もそうですが、そもそも「これはやめた方がいいよね」という叩き方もいくつかあります。

何も運指を決めないと、そういったまずい叩き方をしてしまい、それがクセになる可能性もあるでしょう。

実際、私は皿と1鍵が同時に来たとき、運指を練習する前は1鍵を人差し指で取ってしまっていました。

そうすると、戻すまでのタイムラグが広がってしまったり、皿12の同時が取れなかったりとまずいことだらけです。

しかも、これがクセになってしまっていて、直すのに相当な時間もかかりました。

こんなことにならないよう、あまり長く固定せずにプレイするのは避けた方がいいです。

オマケ:他の考え方をいくつか紹介

私の考え方では「3週間~1ヶ月」での固定がオススメですが、他にも色々な考え方があります。

例えば…

- 特定のレベル帯ができるようになってきてから

- 特定の段位に合格したら

- もっと長いor短い期間で

- 伸びが見えなくなってきたら

などが考えられます。

上で書いた理由で納得できればいいですが、もし納得できなければ、他の考え方も調べてみてください。

そして、その中で最も納得できるものを採用するといいでしょう。

使う運指は「鍵盤特化」+「皿特化」がオススメ

次に、具体的にどんな運指を練習したらいいかについてです。

これも人によって向き・不向きがありますが…「鍵盤特化」の運指と「皿特化」の運指を両方1つずつ使うといいでしょう。

そもそも、運指は鍵盤に強いものと皿に強いもの、両方満遍なく取れるものの3パターンがあります。

両方満遍なく取れるものは鍵盤、皿両方に10点満点中7点の効果を発揮するとしましょう。

すると、鍵盤特化は鍵盤に対して10点、皿に対して0点。

皿特化は鍵盤に対して5点、皿に対して10点くらいの効果を発揮します。

弐寺は、常に皿と鍵盤が両方降ってくるわけではありません。上位になるとそういう譜面もありますが

多くの場合、鍵盤のみか、皿がアクセント程度に降ってくるくらいです。

それなら、鍵盤だけ来ている時は鍵盤特化を使った方がいいに決まってますよね。

逆に、皿が来た時はしっかり皿が取れた方がいいでしょう。

特に皿はしっかり取らないとBADハマリしやすいので、可能ならより力を割きたいところです。

以上をふまえると、鍵盤だけの時は鍵盤特化を、皿が来た時は皿特化を使うのが最もオススメです。

というわけで、具体的に、どんな運指があるかを見ていきましょう。

鍵盤特化「左右対称固定」

まずは、私も鍵盤特化として使っていた「左右対称固定」です。

鍵盤・皿と指の対応は以下の通りです。

| 鍵盤or皿 | 対応させる指 |

|---|---|

| S | なし |

| 1 | 左薬 |

| 2 | 左中 |

| 3 | 左親 |

| 4 | 左人 or 右人 |

| 5 | 右親 |

| 6 | 右中 |

| 7 | 右薬 |

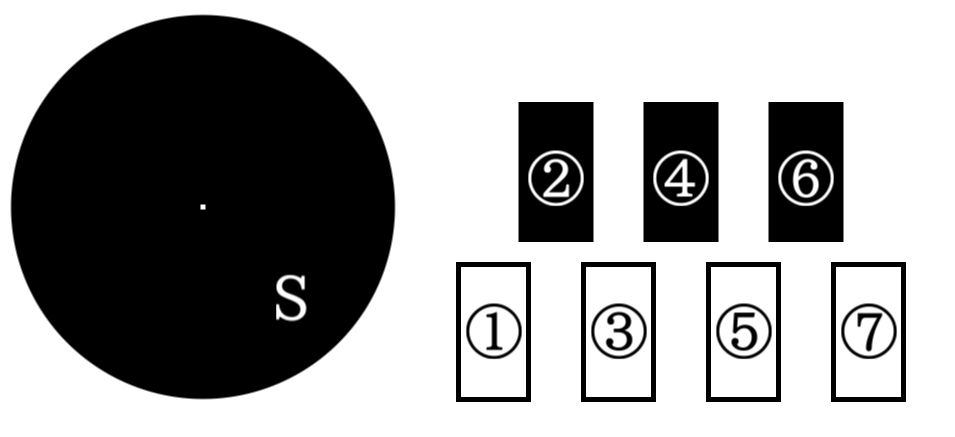

では、ここで表の見方を説明しましょう。

前提として、1P側(左に皿がある方)の対応で書いています。

2P側(右に皿がある方)は、左右を入れ替えてください。

まず、Sがスクラッチ…皿のことで、今回は対応する指がないことを表しています。

次に、数字が各鍵盤を表します。

一番左の白鍵が1、左の黒鍵が2、左から2番目の白鍵が3、真ん中の黒鍵が4、右から2番目の白鍵が5、右の黒鍵が6、一番右の白鍵が7です。

図にすると以下のような感じですね。

指は、左右どちらの、どの指かなので大丈夫だと思います。

さて、左右対称固定ですが、見てもらって分かる通り、皿に指が割り当てられていません。

つまり、皿に対する耐性は0で、これ単体でのプレイはできません。

必ず、皿も取れる運指と一緒に使う必要があるので、そこは気を付けてください。

代わりに、7つの鍵盤に対して8本の指が割り当てられています。

そのため、鍵盤に対しては非常に強い運指です。

鍵盤特化「DOLCE式」

次に、同じく鍵盤特化の「DOLCE式」(読み:ドルチェしき)です。

対応は以下の通りです。

| 鍵盤or皿 | 対応させる指 |

|---|---|

| S | なし |

| 1 | 左中 |

| 2 | 左人 |

| 3 | 左親 |

| 4 | 右人 |

| 5 | 右親 |

| 6 | 右中 |

| 7 | 右薬 |

これも左右対称固定と同じく、皿に指が割り当てられていない鍵盤特化の運指です。

しかし、左右対称固定に比べて、使う指の数が7本と少ないです。

そのため、実際に試してよほど左右対称固定よりしっくり来ない限りは、あえてDOLCE式を選択するメリットは少ないでしょう。

鍵盤・皿複合型「1048式」

ここから皿の割り当ても出てきます、「1048式」(読み:としやしき)です。

対応は以下の通りです。

| 鍵盤or皿 | 対応させる指 |

|---|---|

| S | 左小 or 左薬 or 左手首 |

| 1 | 左親 |

| 2 | 左中 |

| 3 | 左人 |

| 4 | 右人 |

| 5 | 右親 |

| 6 | 右中 |

| 7 | 右薬 |

鍵盤は全てに1本ずつ綺麗に対応しているので大丈夫です。

問題は皿、手首ってなんぞと思うでしょう。

これは手首皿、文字通り手首で皿を回す方法を指します。

…が、私も練習したことがあるのですが、この手首皿、めちゃくちゃ難しいです。

これもDOLCE式と同じく、やってみてしっくり来なければスルーでいいでしょう。

なお、この運指はもう1個弱点があり、一応皿に左手の薬指と小指が割り当てられています。

しかし、実際にやってもらうと分かると思いますが、アーケードだとかなりギリギリ、あるいは届かないでしょう。

そのため、これも実質鍵盤特化になる人が多いと思います。

皿特化「3:5半固定」

ようやく純粋な皿特化の運指、「3:5半固定」(読み:さんごはんこてい、さんごーはんこてい)です。

対応は以下の通りです。

| 鍵盤or皿 | 対応させる指 |

|---|---|

| S | 左小 or 左薬 |

| 1 | 左親 |

| 2 | 左人 |

| 3 | 左親 or 右親 |

| 4 | 右人 |

| 5 | 右親 |

| 6 | 右中 |

| 7 | 右薬 |

この運指は、7つの鍵盤に対して6つの指しか割り当てられていません。

そのため、鍵盤の対応力は他の運指に比べて劣ります。

その代わり、皿をしっかり取りながら操作する運指なので、当然皿に対しては強い効果を発揮します。

私もこれを皿特化の運指として使っていました。

オマケ:北斗と多指北斗

さて、ちょっとオマケで「北斗」と「多指北斗」を紹介しましょう。

まず「北斗」運指、これは特に鍵盤や皿と指の対応を決めない運指です。

つまり、運指を決める前は、基本的にこの「北斗」だ、ということですね。

では「多指北斗」は何かというと、文字通り使う指が多い北斗です。

あらゆる指の使い方でどんな譜面にも対応できる、最強の運指が「多指北斗」でしょう。

…が、オマケにしたのにはそれなりの理由があり、多指北斗は狙ってできるものではありません。

あらゆる運指を練習し、マスターして初めて使えるようになる、究極の形です。

最終目標にはいいかもしれませんが、いきなり狙うものではないでしょう…

運指の選び方

折角なので、運指の選び方も解説しておきましょう。

これは、数日~1週間程度の期間を設けて、その間実際にどれかの運指で叩いてみてください。

一通りやってみて、しっくり来たものを選びましょう。

特に鍵盤特化の運指は種類があり、ぱっと見た限りでは左右対称固定が一番良さそうに見えます。

しかし、指の形や可動性は人それぞれ、叩きやすい形も変わってきます。

だから、実際に試して一番やりやすかったものを選ぶのがオススメです。

使う運指を決めたら、あとはそれを意識しなくてもできるようになるまで、ひたすら練習あるのみです。

また、繰り返しになりますが、鍵盤特化だけでなく、皿特化とその切り替えも練習するのをお忘れなく。

ちなみに、運指はここで紹介したものが全てとは限りません。

他にも良い運指があるかもしれないので、どれもしっくり来なかったら調べてみるのもいいかもしれませんね。

運指は、基本的には使った方がいい

さて、そもそも運指は使った方がいいのか、という疑問もあるかもしれませんね。

それにも回答しましょう、運指は使った方がいいです。

理由について、弐寺をプレイする時の流れを確認してみましょう。

ここで言う流れは、e-passをかざして、パスワードを打ち込んで…といった話ではありません。

譜面が流れている時に、それを見て打鍵するまでの流れのことです。

まず、流れてくる譜面を目で認識します。

次に、認識した譜面をどう叩けばいいか、頭の中で考えます(実際は反射に近い反応でしょう)。

そして、考えた動かし方で実際に指を動かし、打鍵します。

これをひたすら繰り返し、弐寺をプレイしています。

さて、運指を決めると、鍵盤に対する指の動かし方が決まります。

すると、目で認識した瞬間に、叩き方も決まるのです。

考えることが1つ減るので、より認識や打鍵にリソースを割くことができます。

これが、運指を使う大きなメリットの1つです。

さらに、認識や打鍵にリソースを多く使い、経験をより蓄積できるため、運指を使うと成長スピードが段違いに速くなります。

…が、良いことばかりではないのも事実です。

運指に頼りすぎると、今度はそれで対応できない譜面が出てきた時に、対応できなくなってしまいます。

具体的には、☆9~10くらいから出てくる、いわゆる皿譜面です。

3:5半固定でも取り切るのが難しいくらいの皿が降ってくる譜面もあり、その場合は片手を完全に皿に割り当てるしかなくなります。

すると、残り片方の手で7つの鍵盤をさばく必要が出ますが、これを固定するのは無理だと思います。

つまり、崩した状態で取らなければいけません。

こういった状況に、運指は非常に弱いです。

とはいえ、この状況が珍しいのも事実なので、まずはあまり気にせず、運指を練習してみるのがいいでしょう。

まとめ

今回は、運指について解説してきました。

ざっとまとめると…

- 運指はプレイ開始後「3週間~1ヶ月」くらいで固定するのがオススメ

- 「鍵盤特化」+「皿特化」の組み合わせで練習(切り替えもしっかり!)

- デメリットもあるにはあるが、そこまで気にせず運指は使った方がいい

といった感じです。

運指は、使い始めはどうしても窮屈な感じがして、元の北斗に戻したくなります。

しかし、少しガマンして練習してみてください。

一度身につけば、強い武器となるでしょう。

コメント